Tanam Paksa (Cultuurstelsel): Latar Belakang, Tujuan, dan Dampaknya | Sejarah Kelas 11

Artikel Sejarah Kelas 11 ini membahas cultuurstelsel atau kebijakan tanam paksa yang diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Materi sejarah ini penting buat ngasih gambaran tentang kolonialisme. Yuk kita belajar sama-sama!

–

Kolonialisme Belanda di Indonesia itu telah ngasih keuntungan dengan jumlah yang gede banget. Bayangin nih coba, kekayaan bumi di Indonesia itu banyak banget dari mulai rempah-rempah, hasil perkebunan, hasil tambang, sampe minyak bumi. Sumber daya alam Indonesia yang kaya raya ini dikeruk atau dieksplotasi oleh pemerintah kolonial. Lalu sebagian besar hasilnya dibawa ke Eropa.

Hm… Tapi kenapa sih pemerintah kolonial itu nguras sumber daya alam? Oke, coba kita bahas satu-satu ya…

Pengertian Tanam Paksa

Apa itu Tanam Paksa?

Tanam paksa pada zaman penjajahan Belanda disebut dengan istilah cultuurstelsel. Dua nama ini sama aja maksudnya. Tapi setelah ini, kita bakal bilang tanam paksa aja ya.

Nah, jadi sistem Tanam Paksa adalah salah satu kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda dari tahun 1830 sampai dengan 1870. Sistem Tanam Paksa ini membebankan petani dan rakyat yang tidak memiliki lahan, karena pengerjaan sistem ini mengerahkan masyarakat untuk menanam tanaman yang laku di Eropa.

Petani yang awalnya punya waktu lebih banyak untuk bertani, dibebankan untuk menanam tanaman-tanaman tersebut. Makanya, rakyat pribumi mengartikan cultuurstelsel dengan sebutan tanam paksa karena pengerjaan penanaman tersebut dilakukan secara terpaksa dan bukan suka rela.

Terus, di manakah tanam paksa dilaksanakan?

Sistem tanam paksa dilaksanakan dan diterapkan di sebagian besar daerah di Indonesia, khususnya pulau Jawa. Daerah-daerah yang subur di wilayah pedalaman dibuka menjadi lahan perkebunan untuk menanam tanaman yang diperintahkan.

Nah, jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa yaitu tanaman-tanaman ekspor yang laku di Eropa. Jadi, hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut dibawa ke Eropa untuk dijual. Tanamannya antara lain kopi, teh, tembakau, indigo atau nila, dantebu yang kemudian diolah menjadi gula.

Bentar deh bentar, tapi mengapa pemerintah Hindia Belanda melaksanakan tanam paksa? Kok jadi bebanin rakyat gini sih?

Latar Belakang dan Tujuan Tanam Paksa

Sebelum lanjut, kamu pernah denger materi tentang Perang Diponegoro atau Perang Jawa? Kalau kamu belum, boleh cek materinya di sini ya.

Baca Juga: Perang Diponegoro: Latar Belakang, Jalannya Perang, Akhir Perang, dan Dampaknya | Sejarah Kelas 11

Pemerintah Hindia Belanda pada akhir tahun 1829 mulai terkuras uangnya. Salah satu sebab utamanya adalah ongkos atau biaya perang yang membengkak. Di wilayah Indonesia sendiri terjadi dua perang besar, yaitu Perang Jawa dan Perang Padri di Sumatra Barat. Dua perang ini tuh bener-bener buat pusing Belanda.

Selain dua perang di Indonesia, Belanda juga menghadapi krisis dalam negrinya. Salah satu daerah Belanda yaitu Belgia memisahkan diri dari Belanda. Alhasil, kas negara Belanda menjadi semakin kempes deh. Nah, untuk segera memulihkan kondisi kas negara, pemerintah Belanda dan pemerintah kolonial ngeluarin kebijakan tanam paksa ini buat ngisi kas negara.

Siapa yang menerapkan tanam paksa?

Tokoh yang mengusulkan dilaksanakannya sistem tanam paksa adalah Johanes van den Bosch yang kemudian menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Pada tahun itu juga, tanam paksa dimulai.

Baca Juga: Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa di Indonesia | Sejarah Kelas 11

Kayak yang udah dijelasin di atas, tujuan pemerintahan kolonial belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk masuk ke kas negara.

Selain itu, tujuan tanam paksa ini berkaitan erat dengan tanaman ekspor yang wajib ditanam oleh masyarakat. Diharapkan, tanaman-tanaman ekspor akan laku di pasar Eropa dan pemerintah akan mendapatkan penghasilan dari penjualan tersebut.

Terus-terus bagaimana tanam paksa dilaksanakan ke masyarakat?

Penerapan Kebijakan Tanam Paksa

Selain aturan mengenai tanaman ekspor yang wajib ditanam, pemerintah juga mengatur lahan dan waktu kerja bagi rakyat. Peraturan ini dibuat untuk menjaga agar pelaksanaan tanam paksa sesuai dengan tujuan pemerintah.

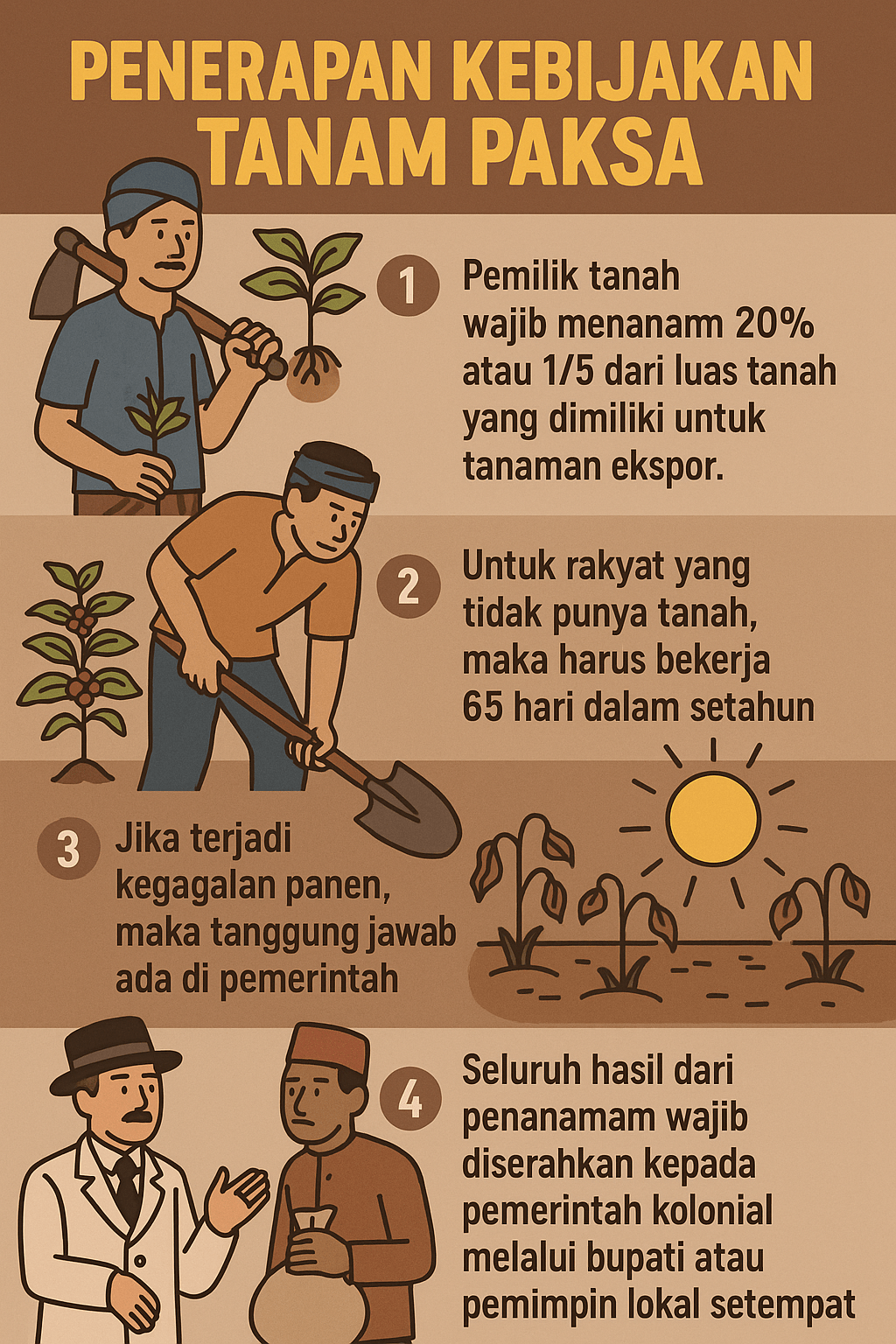

Aturan tanam paksa antara lain:

- Pemilik tanah, wajib menanam 20% atau 1/5 dari luas tanah yang dimiliki untuk tanaman ekspor.

- Untuk rakyat yang tidak punya tanah, maka harus bekerja 65 hari dalam setahun.

- Jika terjadi kegagalan panen, maka tanggung jawab ada di pemerintah.

- Seluruh hasil dari penanaman, wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial melalui bupati atau pemimpin lokal setempat.

Nah, masalahnya nih, perbedaan antara ketentuan pokok sistem tanam paksa dengan pelaksanaannya adalah masalah yang dihadapi, baik oleh petani maupun pemerintah kolonial.

Misalnya, dalam beberapa kasus, luas tanah yang ditanami komoditas ekspor lebih dari 20% dari lahan, hari kerja rakyat tanpa tanah lebih dari 65 hari dalam setahun, dan kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Duh, ternyata penerapannya malah bikin repot ya…

Tapi dalam penerapan kebijakan ini, ada yang protes ga sih? Dan siapa penentang tanam paksa?

Pada akhir tahun 1840-an, Baron van Hovell seorang pendeta yang menentang pelaksanaan sistem tanam paksa adalah contoh dari tokoh penentang. Tanam paksa dianggap merupakan satu bentuk pelanggaran pada hak-hak asasi manusia. Kalangan yang banyak bersuara tentang pelanggaran kebijakan ini adalah orang-orang dari partai atau kalangan liberal Belanda.

Selain Baron van Hovell, pada tahun 1860 juga terbit satu buku novel berjudul Max Havelaar (1860) yang ditulis oleh seorang bernama Multatuli. Siapa tuh Multatuli?

Multatuli ini merupakan nama pena dari mantan pejabat Belanda di Lebak, Banten bernama Eduard Douwes Dekker. Dalam bukunya, Ia menuliskan penderitaan rakyat Lebak atas kebijakan penanaman kopi.

Bukan hanya soal kebijakan kolonial Belanda, Eduard Douwes Dekker juga mengatakan bahwa bupati Lebak membuat penderitaan rakyat menjadi semakin parah.

Pada akhirnya sistem tanam paksa dihapuskan pada 1870 karena desakan dan perubahan politik di Belanda yang telah dikuasai oleh partai liberal.

Berakhirnya tanam paksa justru menjadi babak baru dalam sejarah kolonialisme di Indonesia karena eksploitasi sumber daya alam bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga oleh perusahaan swasta dengan modal yang lebih besar.

Hm… setelah berlangsung selama 40 tahun dari 1830 sampai dengan 1870, tanam paksa telah berpengaruh bagi masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya. Tapi jadi kepikiran, apa akibat tanam paksa?

Baca Juga: Politik Etis: Latar Belakang, Kebijakan, dan Dampaknya | Sejarah Kelas 11

Dampak Tanam Paksa

Akibat atau dampak dari tanam paksa mungkin bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu dampak positif dan dampak negatif tanam paksa.

Dampak positif tanam paksa bagi penduduk jawa adalah dikenalkannya tanaman-tanaman ekspor yang laku di dunia. Karena, kebanyakan dari tanaman ekspor tersebut bukan asli dari Indonesia. Misalnya nih, kopi berasal dari Afrika dan teh yang berasal dari Asia Timur (Cina, Korea, dan Jepang).

Walaupun dua tanaman itu sudah ada jauh sebelum tanam paksa, kebijakan ini memberikan alternatif dan pengetahuan bagi para petani lokal untuk membudidayakan bibit dan tanaman ekspor ini dengan iklim dan tanah di Jawa. Tentunya hal ini menjadi dampak positif tanam paksa karena budidaya tanaman ekspor tersebut terus berlangsung.

Di sisi lain, dampak negatif dari tanam paksa adalah sistem yang sangat membebankan pada rakyat dan para pekerja. Uang yang dihasilkan dari tanam paksa langsung menjadi milik negara Belanda dan tidak langsung terasa oleh rakyat biasa yang mungkin mendapatkan upah kecil.

Hal ini yang kemudian menjadi perhatian kaum liberal di Belanda. Mereka merasa bahwa apa yang terjadi di Hindia Belanda merupakan satu bentuk kenyiksaan bagi rakyat jajahan. Beberapa dari mereka kemudian mengusulkan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat Hindia Belanda.

Wah wah wah… Tanam paksa ternyata ada hubungannya sama Perang Diponegoro ya. Tapi, kita jadi bisa jawab nih pertanyaan yang muncul di awal tadi kenapa sih pemerintah kolonial itu nguras sumber daya alam?

Jawabannya karena pemerintah kolonial ingin mendapatkan keuntungan dari kekayaan alam itu. Tapi masalahnya, rakyat biasa tidak terkena dampak secara langsung dari kekayaan alam tersebut. Rakyat hanya diminta bekerja sesuai dengan perintah dari pemerintah tanpa mendapatkan hak yang seharusnya didapat.

Baca Juga: Dampak Imperialisme dan Kolonialisme terhadap Bangsa Indonesia | Sejarah Kelas 11

–

Oke, kurang lebih begitu sejarah dari tanam paksa di Indonesia. Semoga materinya seru dan bikin kamu betah belajar sejarah.

Buat kamu yang mau belajar lebih dalam tentang Tanam Paksa, yuk gabung di ruangbelajar! Di situ kamu akan nonton video yang interaktif dan seru banget bersama Master Teacher yang super asyik pastinya!